2025.02.25

その他ナッジ理論でやさしく促す新しい歯科のかたち

患者さんをやさしく導く「ナッジ理論」とは?

ナッジ理論とは、人々の選択や行動を強制せずに望ましい方向へ自然に導く、行動経済学の理論です(Nudge:本来の意味は「そっと後押しする、軽くつつく」)。2008年にアメリカの経済学者リチャード・セイラーと法学者キャス・サンスティーンによって提唱された比較的新しい概念です。ナッジを効果的に活用するための4つの原則を示したフレームワーク「EAST」をご紹介します。

ナッジ理論は、日常生活のさまざまな場面で活用されています。

- 健康促進: 階段を使うよう促すために、階段にカラフルなデザインを施す

- 環境配慮: ゴミの分別をしやすくするために、ゴミ箱にわかりやすい色分けをする

- 金融行動: 貯蓄を促すために、給与の一部を自動的に貯蓄口座に振り分ける

保健医療分野でのナッジ理論の活用としては「がん検診の受診率向上」や「歯周疾患検診の受診率向上・かかりつけ歯科医をもつ住民の増加」を目的とした事業例があります。最近では、保険組合が主体となって歩数やヘルスケアイベントへの参加などでポイントが貯まるプログラムを実施しているケースもありますよね。

<参考>

がん検診受診率向上施策ハンドブック(第2版)について(厚生労働省)

口腔保健に関する予防強化推進モデル事業 ー ナッジ理論を活用した普及啓発事業

佐世保市におけるナッジ理論を活用した歯周疾患検診受診勧奨ハガキ作成の取組みと歯周疾患検診受診率の年次推移(保健医療科学, 2024, Vol.73 No.4, P273-282)

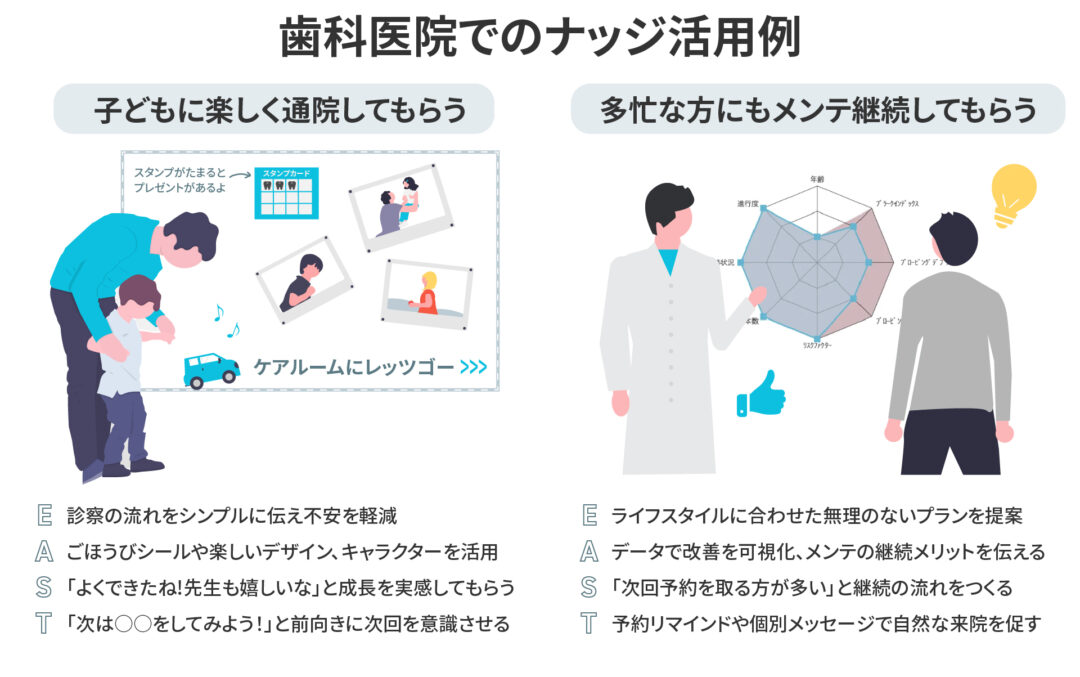

歯科医院で使えるナッジの活用法

ナッジ理論を活用することで、患者さんが意識せずとも自然と健康行動をとりやすくなる環境を整えることができます。歯科医院で気軽に取り入れやすい例をいくつか示します。

リマインダーの工夫で無断キャンセルを減らす

「〇〇さん、明日のメンテナンスご予約は〇時です。半年ぶりのご来院、スタッフ一同お待ちしています!」という個別メッセージを送る。さらに「多くの方がご予約を守ってくださっていて、とても助かっています。」などの温かみのある表現でプレッシャーを与えずに無断キャンセルを防ぐ。

待合室の掲示や提供資料でセルフケアを促進

歯間清掃を習慣化する患者さんを増やすために「〇割の患者さんがフロスを使っています」という社会的証明になるような内容を掲示したり、健康的な選択肢を強調するために、「この方法を実践した患者さんの多くが歯肉の状態が改善しました」と視覚情報と併せて伝える。

小児患者さんが感じる不安を軽減する

「お友達、上手に治療しているね!」と、過去に治療を受けた子どもたちの写真(許可を得て)を掲示する。ご褒美シールやスタンプカードを活用し、「ここまで来たらもうすぐゴール!」と進捗を見える化して、医院に通う楽しみをつくる。コストはかかるが、診療室までの動線をワクワクするような内装にする方法もある。

個別のケアプランで継続来院をサポート

患者さんの口腔内状況とライフスタイルを考慮した、日常生活で無理のないプランを提案。来院ごとのデータを比較して「前回よりも歯周病リスクが低下しましたね!この調子です」などのポジティブなフィードバックを行うことで、小さな成功体験が積み重なり、継続的な来院への意欲を高めることができる。

帰りがけの声掛けで健康行動を促す

「次回のメンテナンス予約を取っていかれる方が増えています」と伝え、先に予約を入れる習慣を促す。「定期健診を受け続けると医療費が低く抑えられるそうです」や「8020達成者の共通点のひとつは噛み合わせが良いことです」とデータを示して、より良い口腔状態を保つためのヒントを与える。

ちょっとした工夫ですが、これらは患者さんの行動変容を後押しする重要なナッジとなります。

リテラシーに合わせたアプローチが重要

ナッジを活用して歯科保健行動を促すには、患者さんのリテラシー(歯科に関する知識や理解度、セルフケアレベルなど)に応じてアプローチを変えることが重要です。Storyでは、患者さんのう蝕・歯周病リスクや、診療の進捗状況などをまとめて確認でき、患者さんのリテラシーに合わせた目標設定と個別アプローチがしやすくなります。

例えばリテラシーが低い状態から少しずつ歯科への関心が高まってきている場合の例として、リスクレーダーチャートで、患者さんが改善できる部分を視覚的に示し、「この部分を改善すればもっと健康になります!通院頻度ももう少し長くできますね」と伝えます。これにより、患者さんは次の行動を取る意欲が高まります。

Storyには、診療担当者による記録、検査データ、口腔内写真やX線画像、リスクレーダーチャートなどの情報が集約されています。そのため、毎回異なる人が診る場合や久しぶりの来院でも、これまでの経緯を総合的に把握しやすく、患者さんの理解度やリスクを客観的に評価できます。これにより、リテラシーに応じた最適なアプローチを一貫して実践できる環境が整います。

ナッジ理論を活用し、患者さんのライフスタイルや価値観に寄り添いながら、無理なく健康行動を続けられる環境をつくることが、これからの歯科医療のひとつのあり方かもしれません。

> Story徹底活用講座①SOAP形式の記録が継続来院につながる、鍵は「一貫性」

> Story徹底活用講座②ナッジ理論でやさしく促す新しい歯科のかたち

> Story徹底活用講座③TODOが明確だから治療が円滑に進む成功のストーリー

「Story(診療・検査管理システム)」の資料やデモ画面でのご説明などをご希望の場合は、下記よりお気軽にお問い合わせください。